|

|

|

|

2025年が皆様にとっても良き年でありますように。 |

|

|

|

|

ポータブル車庫の皮がまた破れました。 前回交換から… 前回… …どうやら前回交換した時の記載を怠ったようです。 画像フォルダを探したら2022年春に交換した時の写真だけはありました。 |

|

これ←は今回カインズにて3,980円で購入したものですが、写真を見たら前回もこれと全く同じものでした。寿命は2年半少々というところでしょうか。これでも上に日除けが付いているので完全野ざらしの使い方よりは条件が緩いはず。普通の曝露状態だと2年持たないかも知れません。昨今の異常気象下そんなもんと言われればそうですが、正直もう少し長持ちして欲しいところです。 できれば多少お高くても交換の間隔を延ばせた方がいいのですが、2.7×5.4mというサイズは選択肢が非常に限られるので妥協せざるを得ません。以前長持ちしたのでリピートしたエコサーティが使えればいいのですが、このサイズはカタログ落ちしており、サイズオーダーすると1万円近くなってしまうので二の足を踏んでしまいます。幅がオーバーしてるのをカットすると8千円、幅が倍なのを2つに切れば7千円/枚くらいになることはなりますが…このサイズを綺麗に切るのは正直億劫な作業です。それで倍近い値段で倍持つかというとさすがにそれは難しいですし。 |

|

どっちにしろ車庫本体側の結束ポイントとハトメの位置が合わないので打ち直す手間は必要になります。 長手方向のセンター出しをミスったようで、片側(画像で見えてる手前側)が気持ち寸足らずになりました。 ついでに本体(皮の下)が盛大に切れている部分があったので、剥がした皮のまともそうな部分を切り出してスーパーXで貼り付けて補修。実のところもう補修でどうのというコンディションではないのですが…諸般の事情というものはあります。 |

|

長手方向のズレはまぁええか…と思っていたのですが、寸足らずっぷりが目に余ったので潔く修正。 8割ほどが開け直しになり、一番ひどいところだとここまでズレました(右が最初の穴)。ズレ過ぎだろう。 |

|

|

|

|

ハンドル切るとゴムがたわむような音がすると去年書きました。そして >とりあえず古いのに付け替えても変化がなかったのでアイドラアームではないです。 と書いたのですが、真面目に確認したらやっぱり案の定結局はアイドラアームでした。要するに古いのも新しいのも同じダメになり方をしていただけということです。付け根のゴムブッシュが終わっています。タイロッド(リレーロッド)を切り離した状態でアイドラアームだけ左右に振ってみればわかることなのに阿保なので怠りました。そもそも焼付けゴムブッシュなので人力で簡単にアームを振れてしまう時点でダメなのですが。 |

|

なるべく純正のセッティングを崩したくないと思いパワステ用アームに拘っていたのですが、もう見切りを付けてマニュアルステア用を使います。中古品ですが全く問題ないコンディション。本当はオーバーホールして使うのがベストですが、車検が迫っており時間がないのでそのまま使います。 なぜそこまで差し迫ったかというと、確かに購入した記憶がありどこかにあるはずのこれ←がどうにも見付からず、もしかして零号車からパワステ用を摘出してこれ付けたのか?と思い零号車のUVシートを捲ってボンネット側から付け根を触ってみると確かにマニュステ用、ここか!と思ってジャッキアップして潜って剥がしてやれやれとよく見たら先端のシャフトがガッタガタのジャンク!確かにここに間に合わせで付けとく用にジャンク品も二束三文で買った記憶が朧げに蘇ってきます。とうとう見つからず車検予約前々日には仕方なく壱号車に新車から付いてたアームに一旦戻したのですが、その直後にあれだけ探したのに押入れの一番手前からあっけなく発見され、前日に再度付け直すというしんどいことになったからです。 さすがに交換後ぶっつけ本番で他所様に持ち込むのは気が咎めるので試運転します…が、正直そんなに変わった感じがしません。理屈上は僅かに舵が軽くなると同時にセンタリングが弱くなるはずですが…そう思って見ればそのような…同じじゃないですかと言うような…少なくとも音はしないし異状はないので気にしないことにします。 |

|

今回は電動工具の恩恵を存分に受けました。全部手工具だったらさすがにヘロヘロになっていたと思われます。ただでさえずっと風邪が治らず弱っているのに。 最近まで自動車整備に使える電動工具は全く持ってませんでした。ホイールナットも全て手で締め緩めしていました。 ある時トイレの天井の石膏ボードを張り替える必要が生じ、さすがに片手でビス手回しではしんどそうだったのでいい機会とホームセンターでリョービのインパクトドライバーを購入。DIYに大変便利なのを思い知りましたが、ドライバーのトルクではホイールナットには使えません。年2回の夏タイヤ冬タイヤの付け替え程度にデカいのを買うのは贅沢では?分不相応では?などと思っていたのですが、年々ナットの締め緩めの作業もしんどく感じるようになり、安物ならそこまで高価でもないので思い切って買いました。大変便利です。 |

|

安物と言っても最低限バッテリーの安全性は信じられないと困るので、ある程度以上のメーカー品なのは必須です。一流メーカー品の中古も考えたのですが、当然ながら中古でも使える状態だとまあまあいいお値段になる。結局メルテックMP-100の新品にしました。1万5千円程度ならあまり良心も懐も痛みません。万全ではないにしても充分以上です。 |

|

更にデジタルトルクメーターというものも買いました。 昨今のタイヤ外れ事故報道の多発ももちろん無関係ではありません。プレート型のトルクレンチは一応持ってましたが、ホイールナットについては車載レンチを成人男性程度の筋力で締めるとちょうどいい塩梅のトルクになるように長さが調整されていたはず…と信じて特に測定はしていませんでした。まあ念のため確認のためと思い。 レンチ、特にホイールナットレンチは叩くように瞬間的にトルクをかけて締めるものと沁み着いている身には、音が鳴るまでジワーと締めていく感触は非常に不安です。 使ってみた結果図らずも(計ったけど)今までほぼ完璧に近い適正手ルクで締めていたことがわかりました。もっともこの製品が狂っていなければの話ですが、今まで30年くらい車載レンチを手で締めていて緩んだこともねじ切ったこともないのですから大きく外れていることもないでしょう。 ちなみに緩んだことはないですが本締めを忘れて走ってしまったことは大昔に一回だけあります。すごい音がし始めたのですぐ停まりました。その経験からすると緩み始めて気付かぬものか?あれで即停まらないとこれは危いと察せられぬものか?と思わなくもないです。 |

|

|

|

|

そんなわけで車検でございました。 作業はブレーキフルード交換とクーラント交換くらいなのですが、なぜかフロント氏が妙にビビっていたのがこちらにも伝播して完了の電話があるまで妙にそわそわしてしまいました。まあそろそろ半世紀前になる車ともなればあんまり触りたくないのもよくわかっております。 幸いなんなく通過。 今回からステッカーの位置が運転席前になります…が、ちょっと前からクラウンでこの位置に貼って乗ってみて、正直思っていたような目障りで邪魔なものでは全然なかったですね。今までだとミラーの裏のド真ん中にド真っ直ぐに貼るのにかなり気を使っていたのですが、そういう手間とも無縁でなかなか結構です。 |

|

|

|

|

インパクトのついでで工具の話をもう少し。 フロアジャッキはホームセンターで買ったありきたりのローダウンジャッキを使用していますが、壊れもせず結構長く使えてるな…と思って調べたら今年で購入20年!になるようです。ケースはとっくに破れていますが本体は特に異常もなく、大変経済的です。 たぶん←これ。エマーソンのMX-7。「MX」って入っているから選んだかどうかは既に全く記憶にありませんが、購入前に気付いていたとしたら恐らく無視はできなかった気がします。 |

|

使い勝手など特段不満もないのですが、ひとつだけあるとすれば全長が短いので古典的FR車をリアデフで上げようとすると非常に遠いことです。フロントも近くはないのですが。 もっともこのクラスならこの程度の長さが普通なので、「短い」と言うといささか言いがかり的な表現になります。潜ってデフまで押し込まなくてはならないのはまだいいとして、バーがフロアなり燃料タンクに当たってしまうのでストロークさせられない。頭を突っ込んだまま適当なメガネなどを無理やり突っ込み、バーが使えるようになるある程度の高さまで遮二無二上げることになります。姿勢もさることながらメガネ程度の長さでは梃子が重く、中々のしんどさです。ホーシングの車なら必要のない苦労なのですが、4独には譲れない思いがあるので…(車格にもよる) |

|

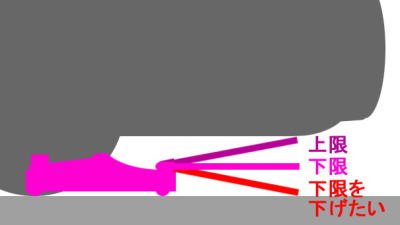

ざっくり図示するとこんな塩梅です。 図の雰囲気だと多少なりストロークさせられそうに思えますが、実際にはこの程度の角度ではハンドルのガタにほとんど吸収されてしまうのでほぼ全く上がりません。 スタート地点が地面すれすれまで下げられればハンドルだけで何とか上げられるので相当楽になるはず。要するに先曲がりで「へ」の字にしたバーを作ってしまえば仕舞いの話です。そう、溶接などで。 しかし拙宅には溶接機などなく、これを溶接機を導入!とする切っ掛けにはいささか弱い。かと言って手近に溶接のできる知人がおるわけでもなくプロに頼むほどのことでもなく。なんかこう…ちっと手軽に何とかならんものか? |

|

ということで何とかしてみようの巻。 使用したのは不良在庫と化していたプラグレンチ?と、ビニールハウスのユニバーサルジョイントです。太さが実に丁度良い。そして安い。半面なにしろペラペラなので強度はいささか不安があります。これの前にレンチとバーの間に木っ端を挟んでクランク状にし、ステンレスのバンドで締め上げるというのを試したのですが、割とすぐ割れました。これだから木材は… あと当然ですがバーの先端に付けてはいけません。これが邪魔でバルブが緩めらずジャッキダウンできなくなってしまいます。グリップ側に付けましょう。現品はグリップラバーなどとうの昔に砕けて失われております。 そしてこれもまだ強度不足でした。棒同士の間の部分がジャッキアップの重さに負けて緩み、締めてもまた緩み、ついに密着するまで締め切っても捻じれて保持できなくなってしまいます。まあ見るからに厳しい感じなので無理もない。 |

|

なのでバージョン2。 先端側を「ユニバーサルロング」という金具と入れ替え。 これならかなり実用に耐える模様。ただしユニバーサルジョイント部分はやはり弱いので、斜めに力が掛からないように気を付ける必要はあります。もっとも曲がったら簡単に手で戻せるのですが。 なお、ずいぶん使ってんだしもっと長い大型のに買い換えるという手も…という案は実は数年前既に実行しました。3トンの大型のものを買ったのです。しかし雨の当らない保管場所から作業場所まで道路をガラガラガラガラ引きずり不整地は担がなければならないという環境ではあまりにも重く(30kg弱あった)、早々にギブアップしてこのジャッキに出戻ってたのでした。確かに上げるのは楽になっても運搬だけでウンザリです。当分はこのジャッキに頑張ってもらいましょう。 |

|

|

||

|

去年フロントに付けたドラレコ(パイオニアND-DVR-40)。リヤに付けるつもりで買い足していたのですが、割と気に入ったのでクラウンの前後のC国製品と入れ替えたり軽トラにも付けたりで結局5つも買ってしまいました。もちろん全部中古です。操作性や安定性はさすが有名日本製品、画角が少々狭い(95度)のが少し気になるくらいです。もっとも録画映像を見比べても気になるほどの差もないのですが。 ようやくチェイサーのリヤにも…と思ったのですがまず後ろにアクセサリー電源を引くことから始めねばなりません。 最近の…でなくても昭和末期以降のクルマならカウルサイドからボディ側面に回した方が楽なのですが、この年代だとルーフサイドもサイドシルもあまり通し易い作りになってませんので、フロア中央を通します。センターコンソールの奥にある2口のシガーソケットに滅多に使わないUSBチャージャーが刺してあったので、ソケット延長のプラグに場所を明け渡していただくことにします。 |

|

|

ソケットごとリヤフロアセンターのカーペット下を通そうとしたのですが、生地の余裕がなさ過ぎて通りません。シートベルトバックルを外してもダメ、更に助手席シートのセンター側ボルトを外しても捲れ方がまだ足りない…のでもうこれ以上はめんどいので止めて、途中で切ってコードだけで通してギボシで繋ぎ直します。 ソケットとプラグはリヤシート中央下に。もし今後に後ろの方でアクセサリー電源が必要になった場合はここから取りましょう。あらかじめ空きソケット一つくらい作っておいてもいいかとも思ったのですが、正直使うアテを思い付きませんでした。 |

|

|

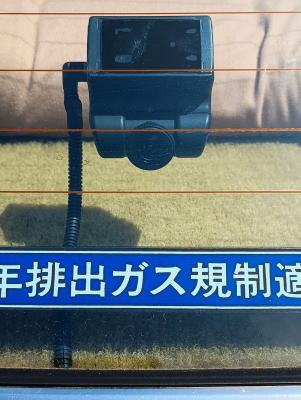

本体は定番的なリヤウインドウ上部に付けるつもりでいたのですが…いざ現物を当ててみるとリヤシート中央のヘッドスペースに相当飛び出します。そうでした、このクルマはリヤシートバックとガラスが近いんでした… 左←は以前リヤウインドウ上部にハイマウントストップランプを付けた時の模式図ですが、位置関係はこういう感じです。なんならカーテンですらダブついた状態のままだと後頭部に触ります。 ぶっちゃけ後席中央へ誰かが座ることなんかまずないと思いますが、滅多になさそうとは言え誰かが頭をぶつける危険性は放置したくない。中央に座ることはなくても後席を端から端へ尻を滑らせて渡るくらいのことはあるかも知れない、ていうかそれで最初にぶつけるとしたらたぶん私でしょう。ドラレコがぶっ壊れるくらい別に構いませんがもし万が一ガラスの方へ衝撃が加わったりしたら死んでも死に切れません。もっと小型のドラレコにすることも考えましたが結局飛び出すのは変わらないのでダメです。不可です却下です。 |

|

|

ということで本体はこうなりました… |

|

|

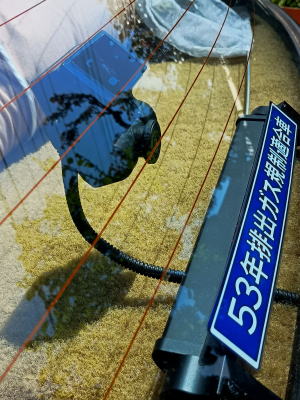

率直に言って近来稀に見る美しくない架装ですが、これ以外どうにもなりませぬ。せめて取付け位置もう一段下げれと思われるでしょうが、そうすると53年ラベルが被ってしまって車体直後が映りません。ラベルを避けて左右にずらして下げたら今度はレンズの左右調整できないのが仇となり死角が大き過ぎます。 空中架線がまだ苦しいですがこれもどうしようもない。ここからパッケージトレイの端までどこをどう回すのよって話です。配線モールでガラスに這わせるとしたって結局ラベルやハイマウントやカーテンレールのとこどうすンのって。せめてもの抵抗としてなるべくコードの癖を取ってど真ん中を通るようにはしました。更に悪あがきするならケーブルの出る向きが逆のコードと替えるという手もありますが…そこまでしたところで焼け石に水と言うか… |

|

|

車内からは予想していたよりは邪魔に感じません(邪魔じゃないとは言ってない)。 |

|

|

|

||

|

散々どうしようもないと弁明をしましたが、やはり少しでもどうにかなることはしようということで、miniUSBのL字が逆方向のシガーケーブル¥1,580_を購入して付け替え。クラウンの方でリヤドラレコの安物ケーブルから出るノイズがAMラジオに干渉して苦労した経験があるので、できればパイオニア純正を使いたいところなのですが…まあプリントアンテナではないのでたぶん大丈夫でしょう。 |

|

|

コードは裸だと僅かなヨレも目立つのでコルゲートチューブで被覆。もう一回り細い最小サイズの方が見栄えがいいのですが、細過ぎてコードがろくに通らないので諦めました。 最初よりはだいぶスッキリした…と思うのはたぶん最初のひどいのを知っているからなのでしょうが、こんなもんで勘弁してください… |

|

|

|

||

|

気が付いたら以前ヒビだらけになったので交換したグレードエンブレムが緑青まみれのまたひどいことになっていました… サイドモールのめっきといい…湿気か?湿気なのか…? |

|

|

幸いアクリル部分は綺麗なままなので、当初は緑青を落としてめっきシートの類を貼って再生しようと思ったのですが、腐食による荒れが激しくてそのまま貼っても表面がボコボコになってしまいます。これは表面を平らに削らないと綺麗には直らない…研ぐにしてもアクリル部分が付いたままではまあまあやり難い。 以前外したヒビだらけの方を見てみると記憶の通りめっきの部分はかなり綺麗です。 思い切って分解。 幸いこのエンブレムは裏にお誂え向きの丸穴が開いているので後ろから押すことが可能です。表側は縁が出っ張っており接着面は一段低いので、これがなかったら端をこじて剥がすのは結構な難工事になるはず。 裏から渾身の力で押しながら浮いた端に樹脂ヘラを突っ込んでいったら予想より簡単に剥がせました。 両面テープの残りを剥がす際に多少アクリル裏の黒塗装が取れてしまったので補修。元々塗膜が薄く金色が薄っすら透けている部分も念のために塗り重ねておきます。 |

|

|

外周部分をセメダインスーパーXで接着。もしまた剥がす用が出来た時に二度と取れないと困るので全面に塗るのはやめ、かと言って外れたら更に困るので量は程々に。 めっきの部分を何かで覆って保護を…と思って最初は透明さび止めスプレーなるものを吹いたのですが、乾いたら爪で全部剥がれる始末。用途にめっきの保護も謳っているくせに全然食わないじゃんこれ。 仕方がないのでアクリル部分含めて硬化型ガラスコーティングをこれでもかと塗っておきました。楽天で売ってる千円以下の安物ですが、ちゃんと硬化するので信頼しています。 |

|

|

|

||

|

ヘッドライトバルブは長らくレイブリッグ・レーシングクリアを使用してきました。改めて調べたら18年前!だそうです。 令和のこの世にあえての拘りで高効率ハロゲンバルブを使っていた…ということでは別になく、ぶっちゃけ滅多に乗らないので夜に乗ることはさらに少ないわけで、それほど気にもしてなかったというか…車検などもノータッチで通りますし。 しかしながら久しぶりに夜乗ってみると、LEDバルブの光量に慣れ切った目にはさすがに暗い。えらく暗い。 |

|

|

以前からLEDバルブにするならどれがいいかな…やっぱり電球色かな…などと考えてはおり、いくつか候補は絞ってありました。しかし購入までには至らなかった。精々5千円程度なのでそんなに悩むほどか?とも思うのですが、なんか、ね。いまいち気乗りしないってことございましょ? 今回たまたま候補のひとつの、あまり使っていない中古品が安く出ていたので思い切って購入しました。SUPAREEのSP-K28-H4-Y、電球色4200K、30W。 安くと言ってもそもそも新品が尼で常に4千円を切る値段なので、中古を選ぶ意味は正直ほとんどないです。新品で買って気に入らなかった際の精神的なダメージが軽減されるくらいでしょうか。 もっともH4なので気に入らなくても潰しは効きます。アクティに突っ込んどくとか。 |

|

|

バルブを換えるだけなのでさらっと車載で…と思ったのですが、手が入りにくい上にパッキンが恐ろしくくっ付いていて全然剥がれない。仕方なくヘッドライトごと外します。恐らく灯体を交換した13年ぶりです。 なんかレンズのパッキンがぶくぶく泡立っています…あんまり見たことない。別にすごく熱が厳しかったとかそんなこともなかったと思うのですが…大丈夫か? |

|

|

作業自体はバルブを入れ替えるだけなので特段のこともなく。 片側交換したところで色味の比較をしなければ…と気付いて撮ったのがこれですが、おわかりいただけたものでしょうか。 |

|

|

別々に撮ってる時点で比較画像として無理がありますが、色の印象としては肉眼でもだいたいこんな感じです。確かに電球色。ハロゲンバルブ色を通り越してシールドビームみたいな色味です。 雰囲気は悪くないのですが、こうして比較すると如何にも低出力の白熱電球のような色合いでありながら妙に明るいのは少々違和感を覚えます。電球でこの光量が出ていたらもっと白っぽくなるはずで、右目(向かって左)のレーシングクリアがまあまあ白く見えるのはまさにそういう状態なわけですから。逆に言うと「電球色」という表現は全く正しいとも言えます。紛う方なき電球の色の光です。ただ電球が光っているにしては何か不自然なような。公称4200Kですが光源は3000Kとかそれ以下ではないですかね。反射光はそれほどでもないですが、光源を直接見ると特に黄色みが強過ぎる感じがあります。着色されてる感が強い。まあ実際その通りなわけですが。 |

|

|

昼間の見え方に関してはこの灯体のレンズカットに助けられてほぼ気になりません。見るつもりで見てようやく見えるくらいの感じでしょうか。 ファン付きで始動時の音は(ミーーー…)とほとんどわからない程度ですが、うっかり片目にボディカバーが掛かったままでハイビームにし続けていたら思わぬ大音量でブン回りました。このサイズのファンでこんな回るんかって軽く怯むレベルです。普通に使っていれば恐らくそこまで加熱しないのではないかと思いますが。 |

|

|

案の定というかハイビームインジケータは点きません。リレーハーネスの時代からありがちな奴です。17クラウンにフィリップスのLEDを付けた時はそのままポン付けで点灯したのですが、あれはコントロールボックスが付いてたので恐らくあの中で処理されているのでしょう。 ともかく点かないのでこれまたありがちなユニットを入れて対応します。2個で千円といった無名格安のものもありますが、IPFのものが特価になっていたのでこれにしました。 |

|

|

間に挟むだけなのでどうということもなく。 幸いちゃんと点灯しました。安物で左右両方に入れないと点かなかったり、それでもちゃんと点かなかったりという事例も聞いたので、真っ当な製品を選んだのはそういう理由もあります。 |

|

|

インナーフェンダーに貼り付けて完了。 コードの被覆がとても柔らかく、レイアウトが楽です。コネクタの刺さり具合も実にしっとりしていて心地好さすら感じる。こういうところで格安品だと不必要にイラつかされたりします。やはり良い物は良いです。 |

|

|

別に前で信号待ちしているシエンタのケツをお見せしたいわけではありません。どんな色のフォグよとか余計なことを言うつもりもございません(言ってる)。単にまあまあちゃんとカットラインが出てますねという目安になるかと思い。光軸も脱着したままでとりあえず左右同じ高さで下を向いているようなので触っておりません。ちょっと下向き過ぎる気もしますが逆よりはいいでしょう。 夜間走行での感触ですがすこぶる明るくなりました。当然です。ただ不思議といまいちバキッと明るい感じがしないのもまた事実。着色しているのですから単純に白いままのものよりは暗くなるわけですが、それを別にしても光色のせいで明るさの印象はいまひとつの感があります。やはりもう少し白っぽくてもいいような。画像ではシエンタがサンドベージュ色なので色の判断には不利ですが、路面を照らして見た肉眼での印象もおおむねこんな感じ、なんならもっと赤く見えるくらいです。 |

|

|

暗所で見る限り、昼間感じた色の不自然さはほとんどわかりません。恐らくすぐに気付かない程度にはハロゲンバルブのような風合いです。写真に撮ると不思議と縁が黄色く写りますが、肉眼では特にわかりません。 路面の照らし具合はローハイ共に若干ムラがある感じはしますがまずまずです。それより右側方にかなりグレアが飛んでいるようなのが気になる。恐らく灯体との相性の問題なのでしょうけど。 |

|

|

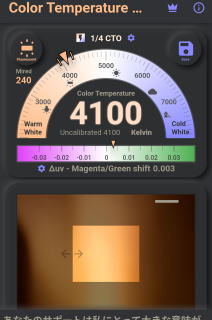

後からもしかして今日び色温度が計れるスマホアプリがあったりするのでは?と思って調べたら案の定ありました。 試してみると確かに光色4100~4200K程度を示しますので数値的にはだいたいスペック通りということになります。 車幅灯を計ってみると3600Kあたり。肉眼の感じだともう少し大きく出てもよさそうに見えるのですが…もしかすると光色の測定値と光源の色の印象・イメージの擦り合わせは思いのほか難しいものなのか? |

|

|

このアプリの数値がどの程度正確なのか確かめようもないので、フィリップスの6000Kが付いているクラウンで測定してみますとほぼ6000K。なので著しく狂っているということもないのでしょう。 |

|

|

ついでに横にあったアクティスーパーデラックス号でも計ってみます。これはフィリップスのLEDを採用するまで常用していた、メーカーすら忘れたまあまあ明るい薄青いハロゲン高効率バルブが付いています。曇って黄ばんだレンズの影響を多少相殺できるかと思ってここで再雇用したのですが、その後レンズを軽く磨いたので以前よりは性能を発揮できているはず。 数値的には今回のLEDとほぼ同じ、なんなら少し高い値も出ます。明るさの差は言わずもがなですが。バッテリーが元気一杯というわけでもないので、もしかするとエンジン掛けて計ったらもう少し上がったかも。 |

|

|

そう言えばレークリは?と計ってみたところ4500K前後。恐らくLEDでの光量からしたらこれより少し高いあたりだと見た目には一番平和なのだと思われます。 |

|

|

公称される色温度と肉眼での見え方は結構差があること、特に光色が数字通りであっても光源での色の見え方はまた異なること、あと個人的に好みな色温度は恐らく4800Kとかその辺りなのであろうということを学び…恐らく普段ならここから理想のLEDを探す旅に出るところなのですが、というかそもそも導入に気が進まなかったのもこの手のアイテムで一発で理想的なモノが引き当てられるということは滅多にないわけで、そういう沼に進むであろうことが目に見えていたのも理由の一つだったということを今さら思い出したり。 なのでもうこれでいいことにしましょう。少なくとも前よりは明るくなってるわけですし。あとは車検ですね…あからさまにダメそうな気配は感じませんが、ダメだったらレーシングクリアに戻すか、またフィリップスの6000Kでも買って終了にしようと思います。実はあと2つくらい電球色の製品で目を付けているのがあるのですが、どうもレビューを見る限り色の印象はこれと大差ない感じ。恐らく賭けを打っても不良在庫が増えるだけです。やめておきましょう。 |

|

|

|

||