まずはプロローグ、360時代のカタログから。

流れから言うとフロンテバンにも触れるべきなのでしょうが、資料不足もありまたの機会ということで。

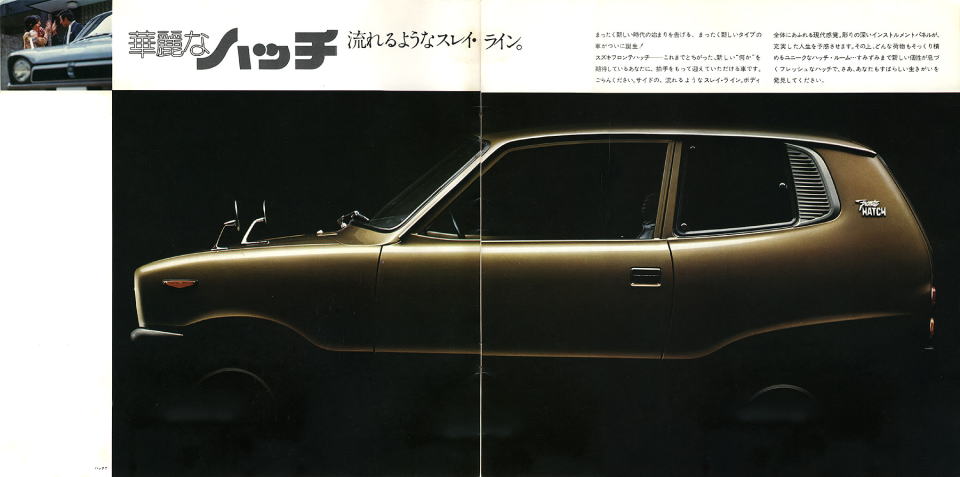

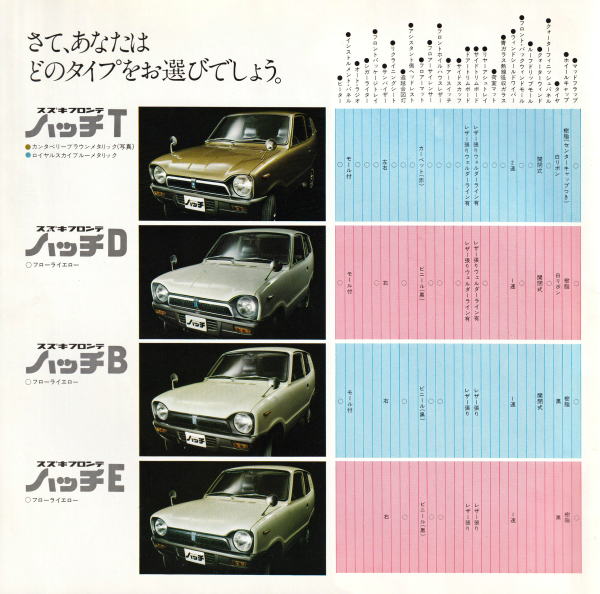

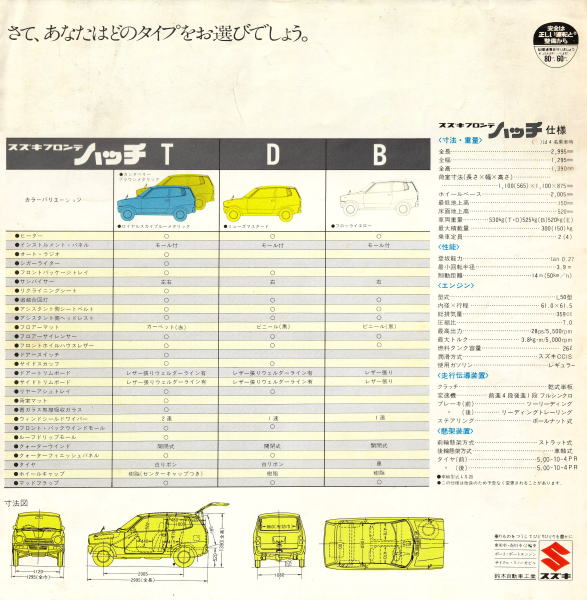

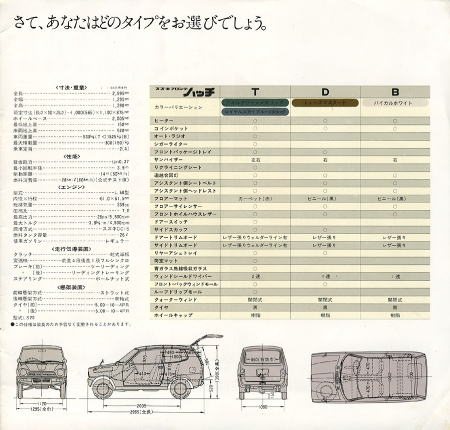

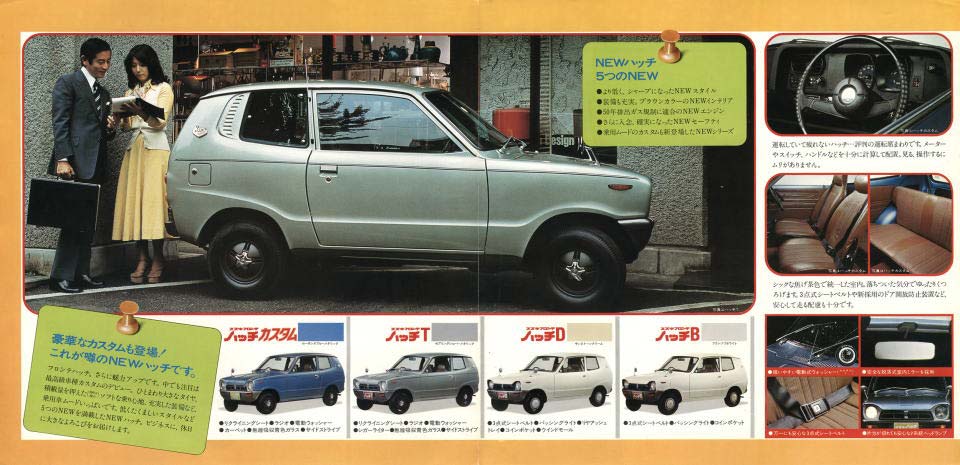

発行年月日の印刷の類が何もないのですが、幸い裏に“JUN 11 1973”の判があるので、1973(昭和48)年6月のものと思われます。

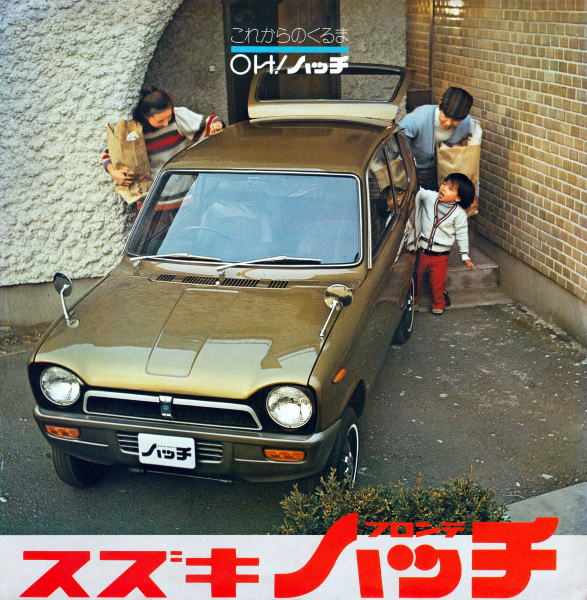

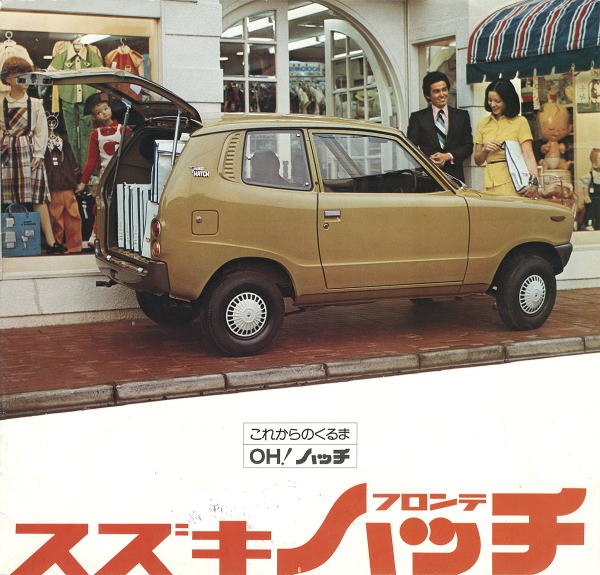

表紙についてはシミだらけで汚かったので、可能な限り修正してます。部分的にシミが残っているけど気にしない。

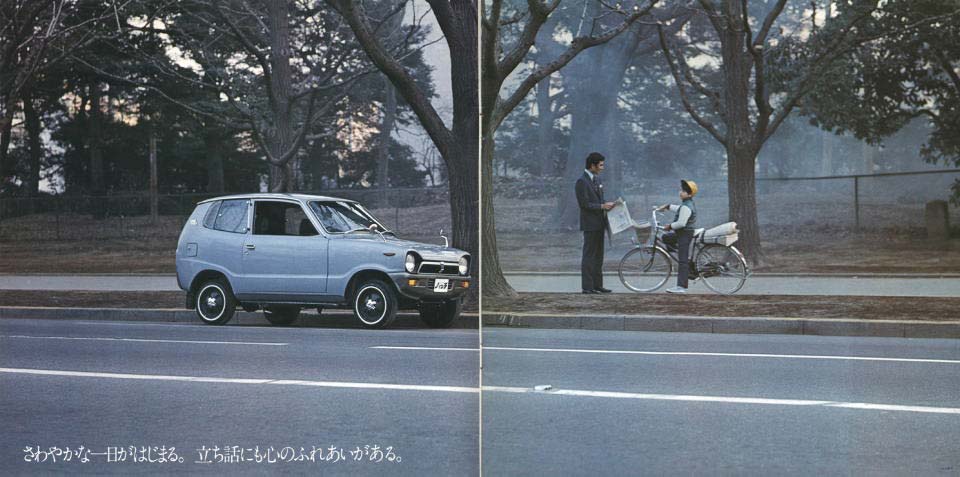

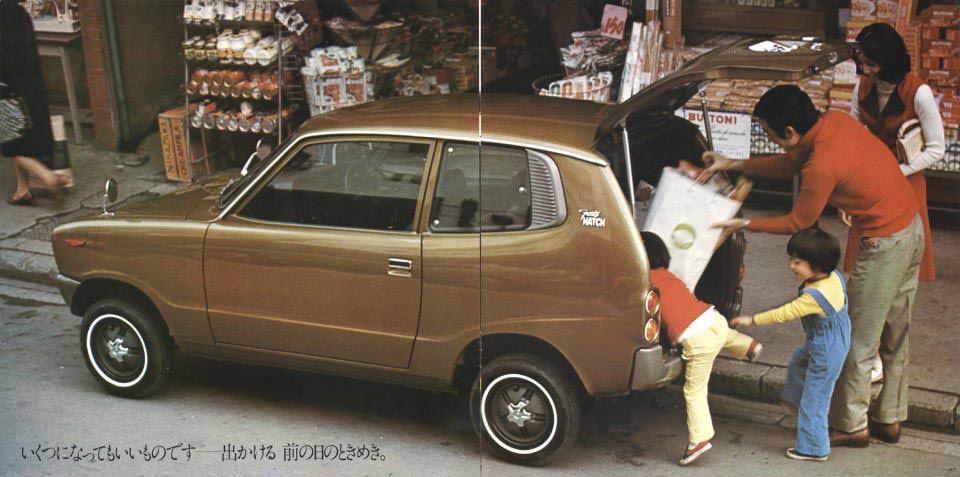

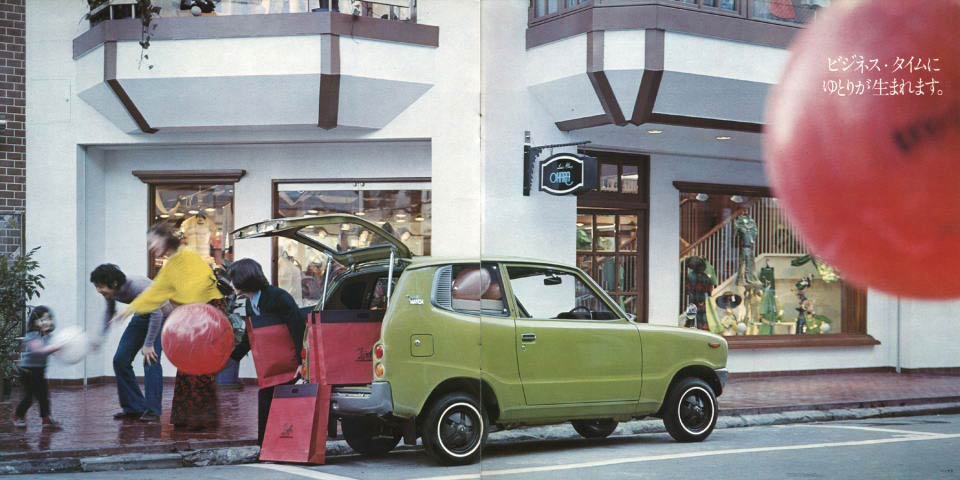

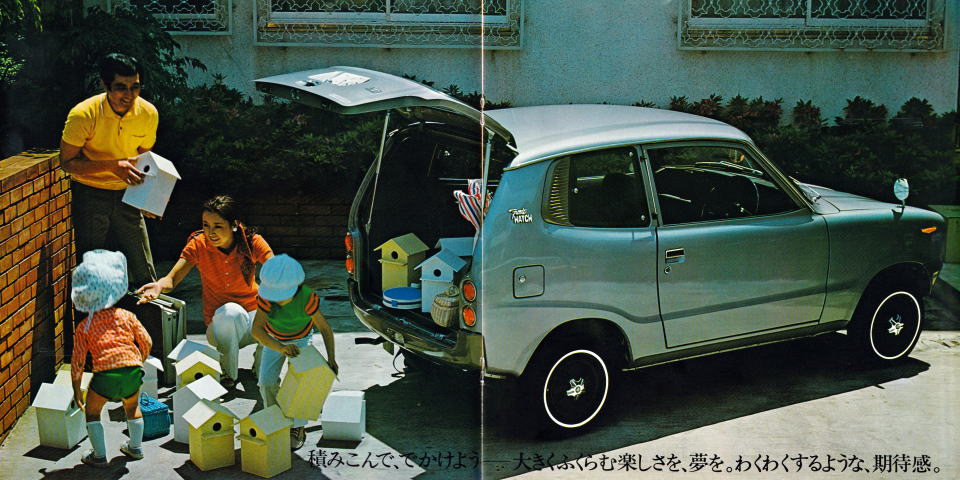

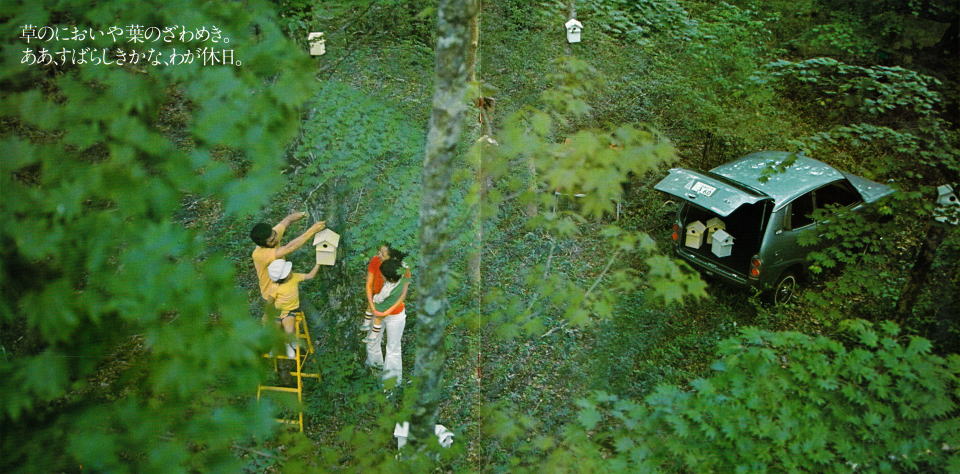

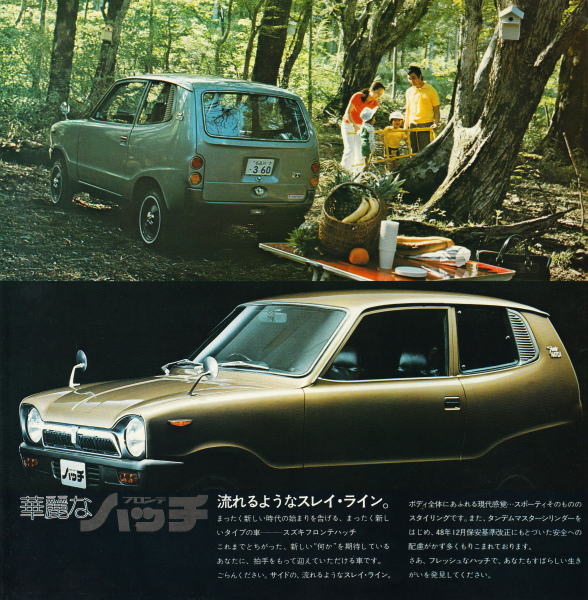

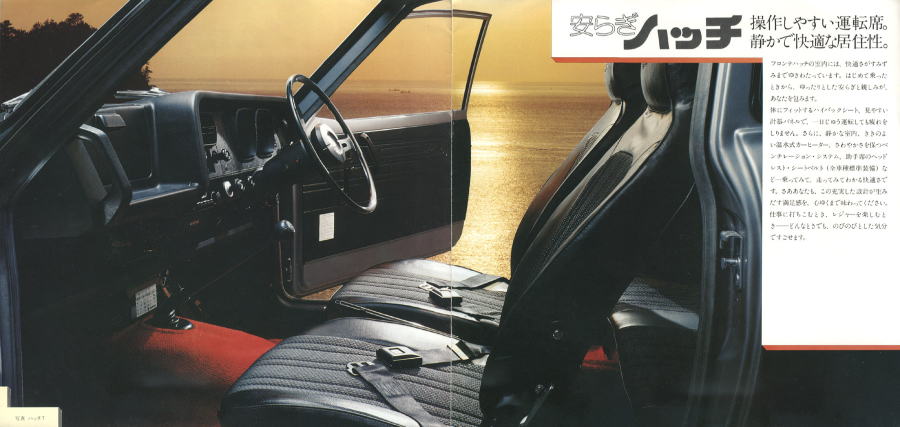

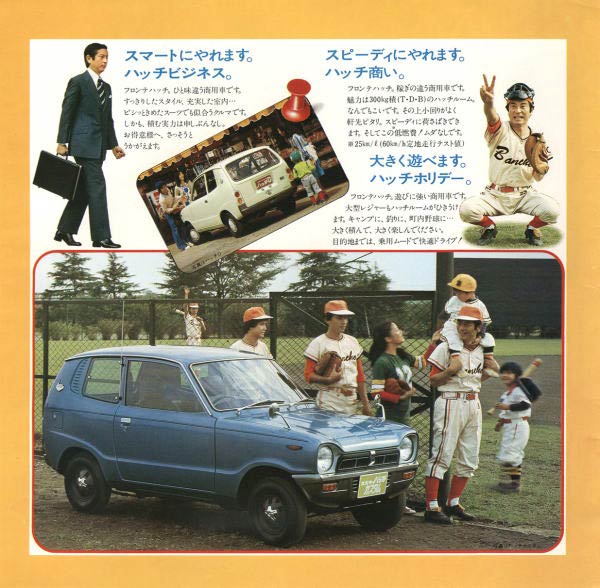

この頃はオイルショック前夜のまだハッピーだった70年代であり、「ディスカバー・ジャパン」かつ「モーレツからビューティフルへ」な空気が高まって来つつあったので、カタログにもそういう雰囲気のものが多いです。もっとも成功した例のひとつが「ケンとメリー」でありましょうか。

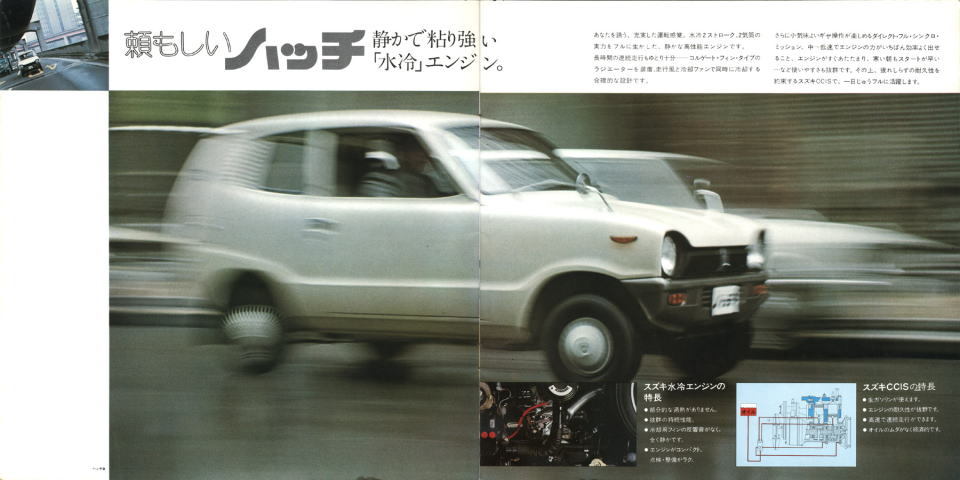

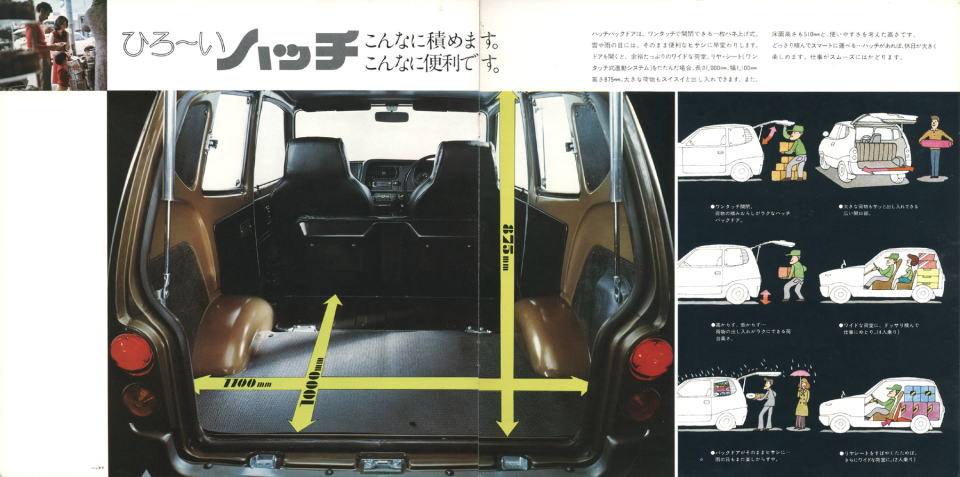

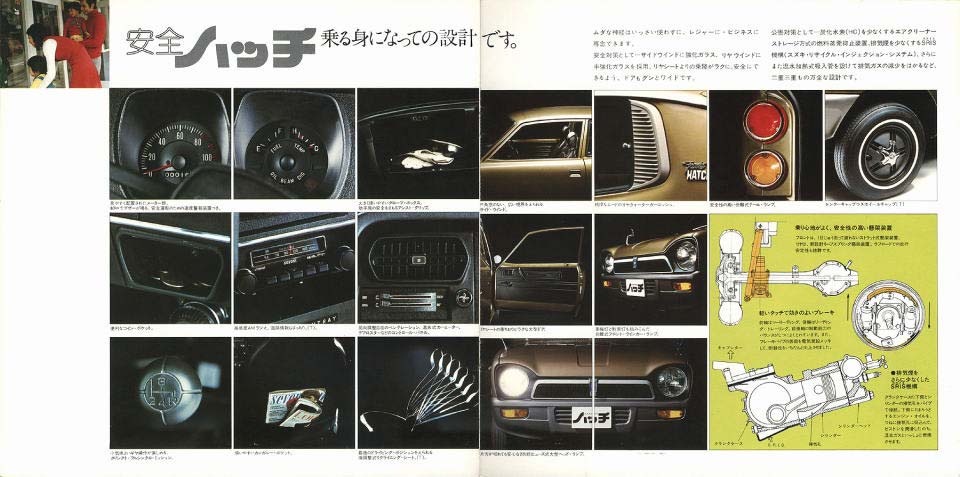

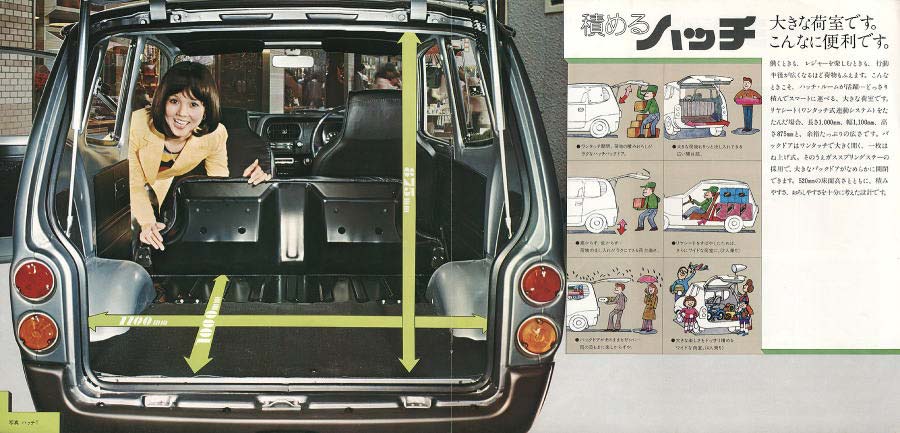

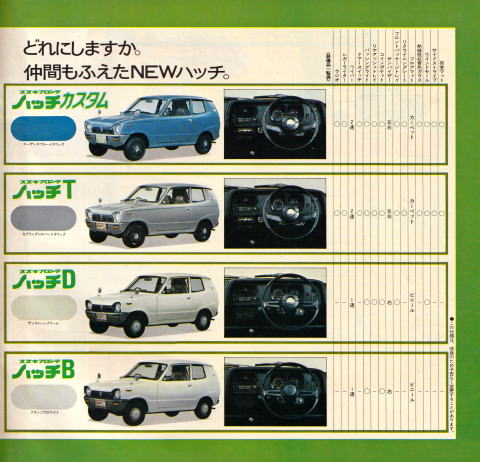

先代のフロンテバンの頃から、単なる商用車としてだけでなくマルチパーパスなクルマであるという風なアピールをしていたようですが、モデルチェンジと共に更にそれを強く押し出すようになり、とても軽ライトバンとは思えないカタログ構成。表紙からしてドライブに来て草原で遊ぶニューファミリー、そして「休日のハッチ」のコピー。

「これからのくるま OH!ハッチ」というのもばりばりに70年代テイスト満点。