・マークⅡ マークⅡセダン/ワゴン・前期 |

(3版 52/6/17発行)

| マークⅡの前期型の初期に限り、ボデータイプ別で取扱書が別になっている。 これはご覧の通りセダン/ワゴン用。 マークⅡハードトップ・前期 |

(2版 52/6/20発行)

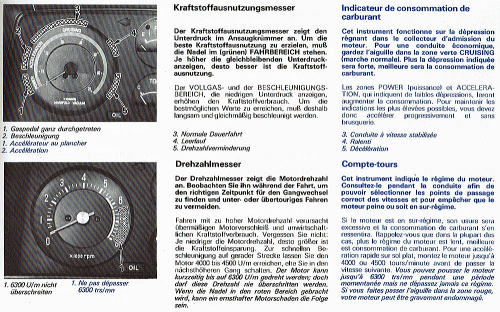

| 因みに前期型マークⅡの取扱書・修理書に出てくる写真の車両は、市販車とディティールが若干異なる。 画像のインパネ、センタークラスター部分とスピード/タコメーターの針の中心の色が違う(市販車はいずれも銀)。 恐らく最終試作車を使って写真撮影を行ったのであろう。 マークⅡバン・前期 |

(1版 52/2/7発行)

| バン用のものの挿絵は、しっかりバンに描き直されている(クォーターウインドウのバーに注目)。 こういうところの芸の細かさはつくづく感心させられる。 マークⅡ・前期 |

(初版? 53/5/15発行)

| 昭和53年の途中から全グレード統一のものに変更される。 サイズもそれまでのB5からA6へとひと回り小さくなった。 マークⅡ・後期 |

(2版 53/8/2発行)

| 後期型は引き続き全グレード対応の共通編集。 前出の前期用とはページの見出しのカラーリングが微妙に異なる辺りに注目。 |

|

|

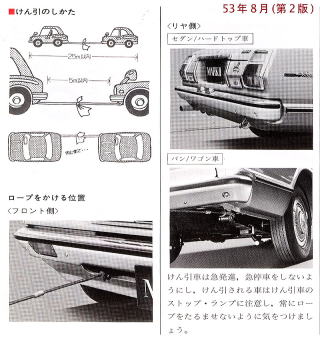

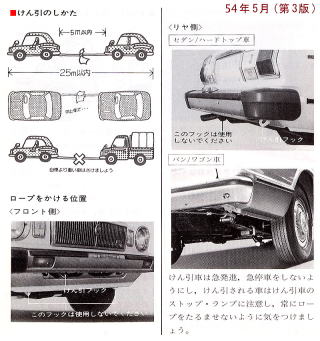

仕様や装備の変更によって何版かあるのだが、54年頃からけん引フックの解説の写真が衝撃吸収バンパ車に換えられている。けん引フックが大型バンパの陰に隠れてしまうので、誤って車両固定用フックにかけてしまう人が多かった・・・からか? (2010/04/22追記) この改訂の直前、ドライバー誌にて『(略)けん引フックもとれてしまう 53年車ボディのひ弱さ』として、軽量化のためか肉が足りずに牽引中にフックがもげてしまうという事例が報告されている(79.4.20号)。一件は自車より重い車を牽引中、もう一件は自車より軽い車を牽引中(ただし左後部フックと右前部フックを斜めに繋いだというので、作業ミスでもある)のものであるという。 取り上げられた車種は伏せられている(後者が車重1,065kgの「ハイオーナーカー」だと言うのだが、フックの写真からして明らかにマークⅡではない)が、時期的にも無関係ではないと思われる。 フロント側についてはエアカットフラップの破損防止のためであろう。 余談ついでに。 52年頃からトヨタのAT車はD→2のシフトにボタン操作が必要なように変わっているが、これは北米でDにシフトしたつもりで2に入れてそのまま走ってしまい、「燃費が悪い」というクレームが付いたための改良だという(ヤンキーはどこまでアホなのか・・・)。 ほぼ同じ頃、日産は「スポーティな走行に楽」という理由から、逆にボタンを押さずに2へ落とせるよう改めている。 ・チェイサー チェイサー・前期 |

(1版 52/6/20発行)

| チェイサー用はボディタイプの区別なく一種類。 内容は全グレード共通で、写真等はセダンGSを基本に解説されているのだが、マークⅡはハードトップLが基準。この辺り車格の差を感じさせる。 チェイサー・後期 |

(2版 53/10/20発行)

| 黄色い。若々しさのアピール? ※A6版=後期だと思っていたのだが、マイナーチェンジ前の53年3月発行のこのタイプの前期型用もあることが判明。 |

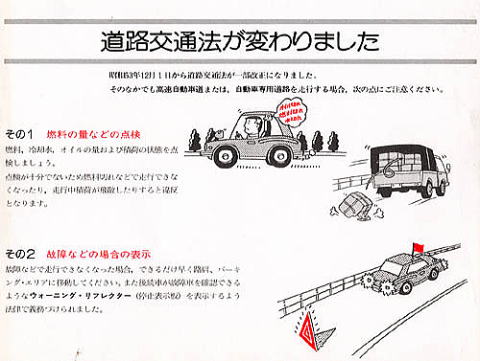

| この説明書には追記事項の紙が残されていた。 それまでは高速道路のガス欠は違反じゃなかったのね・・・ ・クレシダ |

(78.1発行)

| 北米仕様クレシダのオーナーズ・マニュアル。 この度ebayにて前期・後期共に入手に成功したので追加&差し替え。 折角なので画像はやや大きめにしてあるが、現物は国内仕様の後期型と同じA6サイズ。 |

(78.10発行)

| こちらは後期モデル。 いずれも驚きのNOS(New Old Stock、日本語で言うところのデッドストック)。こんなモノがある事自体も凄いが、これが誰も競らずに9$99¢ぽっきりで落ちてしまうのがまた凄い・・・亜米利加は怖いところじゃのうあんちゃん。 |

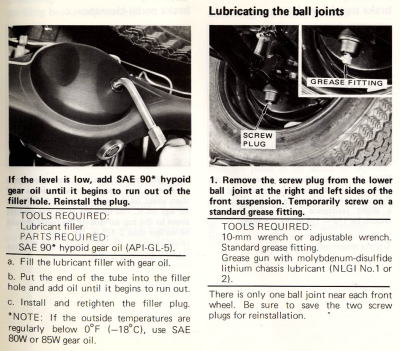

| 日本版でも基本的なメンテナンスの方法は書かれているが、こちらはデフオイルの補給やボールジョイントへの給脂方法まで記されている。流石はDIYの国。 |

(78.5発行)

| こちらはヨーロッパ仕様…と思っていたのだが、中を見ると「オーストラリアオーナーの皆さまへ」の注釈があるので、どうやら北米仕様以外の英語圏向けというのが正しいようである。右下の「マルE」は単純にEniglishの意味なのであろう。インパネもLHD/RHD両方の図が載せられている。 |

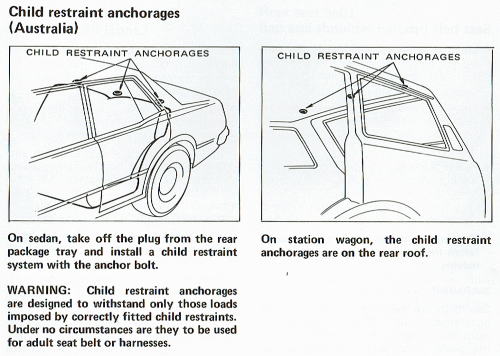

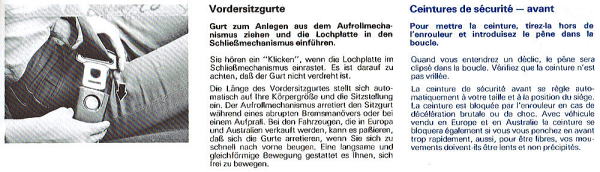

| オーストラリア仕様はこの当時すでにチャイルドシート用のアンカーが装備されていた模様。 カタログの項でも触れたがリアに3点ベルトが装備されていたりと、安全対策が進んでいたようである。 |

| おまけ。上記のマニュアル入手時に一緒に付いてきた記録簿、英国版。 右側に「6000MILES/60MONTHS」と見えているが、新車から6000マイルまたは6ヶ月ごとに点検するようになっており、点検後にページのこの数字の部分を切り取るようになっている。前回の(切り取られている)点検時期が54,000マイルまたは54ヶ月、次回が今見えている6万マイルまたは60ヶ月、その次が6万6千マイルまたは66ヶ月となるわけだ。最後10万マイルまではページが用意されている。 このマニュアルが載っていた個体は少なくとも54,000マイル(86,900キロ)または54ヶ月(4年6ヶ月)までは正規の点検を受けて動いていたことがわかる。その後は果たして…もっともこの記録簿では正規販売店で点検を受けたかどうかが分かるだけなので、まだ生き残っている可能性も充分あるであろう。 |

(77.12発行)

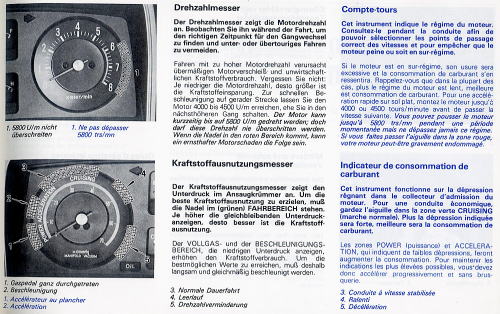

| こちらもヨーロッパ仕様。右下の「マルW」に注意。 |

| 「マルW」版はドイツ/フランス語圏向けのようで、内容は全て2ヶ国語で書かれている。 そのため内容としては北米向けと大差ないものの、単純に文章の量のためにやや厚め。 ここにも修理書同様、量産試作車と思われるカット(上)が。 |

| カタログのページでも触れた、変なシートベルトバックル。 タングの方もちょっと変わっているように見えます。 |

(78.10発行)

| 後期型のヨーロッパ仕様。 北米仕様のバンパーだけを普通バンパーっぽく描き直してある。手抜き。 |

| 後期型になってもEDモニタが継続採用されたのがわかる。 |